Derechos condicionados: género, desplazamiento y propiedad en Irak

Derechos condicionados: género, desplazamiento y propiedad en Irak

Una mirada a las barreras de acceso a vivienda, tierra y propiedad que encuentran las mujeres desplazadas en Irak

Por: Marla Díaz Arias

Marla Díaz es administradora de negocios internacionales con una maestría en asuntos globales y procesos políticos. En el ámbito de las relaciones internacionales, Marla se ha centrado en el análisis del desplazamiento forzado y la promoción de la justicia centrada en las personas. Le motiva contribuir al diseño de políticas y prácticas que mejoren el acceso a la justicia para población desplazada.

En un contexto de posconflicto, el acceso a vivienda, tierra y propiedad no es solo una necesidad básica: es la base fundamental para reconstruir proyectos de vida y tejido social. Tener dónde vivir o de qué vivir otorga a las personas las herramientas necesarias para participar activamente en las dinámicas de desarrollo de su familia y su comunidad.

Este blog analiza un problema estructural: las barreras que enfrentan las mujeres desplazadas en Irak para acceder a sus derechos de vivienda, tierras y propiedad (HLP, por sus siglas en inglés). Es un caso en el que el acceso a la justicia está condicionado por estructuras socioculturales profundas, para el que se requieren soluciones pensadas desde la complejidad local. Desde las Relaciones Internacionales, este análisis permite articular temas que a menudo se estudian por separado: seguridad, gobernanza, género y derechos humanos.

Un poco de contexto

Irak ha tenido una historia reciente atravesada por conflictos armados, desplazamientos masivos y una institucionalidad débil. La más reciente crisis tuvo sus inicios en 2014, cuando combatientes del autodenominado Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) capturaron vastas áreas del país (Jahn, 2015), generando el desplazamiento forzado de casi seis millones de personas (REACH, 2022). Aunque en 2017 el gobierno declaró victoria militar, más de un millón de personas continúan en situación de desplazamiento interno prolongado (OIM, 2024a), de las cuales, casi la mitad son mujeres (REACH, 2024).

El viaje de justicia

Es por esta situación que el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) decide asociarse con el Instituto de la Haya para la Innovación del Derecho (HiiL) para realizar un estudio de necesidades jurídicas en Irak (2023). Este estudio se enfocó en la población refugiada, desplazada y sus comunidades de acogida, y se realizó a través de una encuesta de hogares que se aplicó a mayores de edad seleccionados aleatoriamente.

Los resultados de este estudio permiten visualizar el viaje de justicia de las mujeres desplazadas en Irak: es decir, el proceso que transitan desde que reconocen tener un problema legal hasta su eventual resolución (HiiL, 2023), incluyendo las barreras que truncan su acceso a la justicia.

¿Cuál es el panorama?

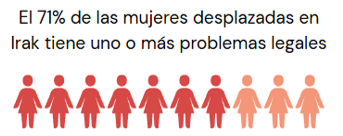

Los datos provenientes del estudio de ACNUR y HiiL (2023) revelan que el 71% de las mujeres desplazadas tiene uno o más problemas legales, y el 72% de estos problemas están relacionados con vivienda, tierras y documentación.

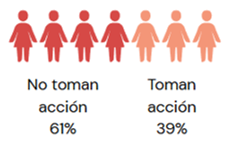

Sin embargo, solo el 39% de estas mujeres toma medidas para resolver su problema, mientras que el 61% decide no actuar, principalmente por falta de recursos económicos (37%), desconfianza en el sistema (29%) y desconocimiento del proceso (13%).

Sin embargo, solo el 39% de estas mujeres toma medidas para resolver su problema, mientras que el 61% decide no actuar, principalmente por falta de recursos económicos (37%), desconfianza en el sistema (29%) y desconocimiento del proceso (13%).

De los problemas relacionados con HLP, el 54% continúa sin resolverse, el 36% ha sido abandonado, y solo el 10% ha sido resuelto. No obstante, para el 30% de los problemas resueltos, la solución aún no ha sido implementada. Estos números ilustran la magnitud de la brecha de justicia.

Barreras de acceso a la justicia

Las mujeres desplazadas enfrentan obstáculos socioculturales, legales, económicos e institucionales que impiden su acceso efectivo a sus derechos HLP. Estas barreras se entrelazan de forma compleja y se refuerzan mutuamente.

Socioculturales

Aunque la ley en Irak permite que las mujeres tengan propiedad, en la práctica su acceso es condicionado o deslegitimado. Para empezar, en muchos casos solo se considera aceptable que una mujer tenga propiedad si va a contribuir a la familia, o si es viuda, bajo el entendimiento de que eventualmente la propiedad será transferida a sus hijos (OIM, 2024b; Kaya & Luchtenberg, 2018).

También es común que las mujeres sufran de fuertes presiones de honor familiar que influyen en su decisión de reclamar o renunciar a su herencia (Sait & Lim, 2006). De hecho, mientras que la mayoría de las mujeres desplazadas indican que ceden sus derechos de propiedad por presión, los hombres perciben esa renuncia como voluntaria (NRC, 2020). En realidad, las mujeres temen ser estigmatizadas como oportunistas o irrespetuosas con sus esposos o padres fallecidos.

Todas estas condiciones se ven exacerbadas cuando una mujer tiene una asociación percibida con ISIS, ya sea por matrimonio o por sangre (HLP Sub-Cluster Iraq, 2019). En general, basta con ser sunita para ser visto como afiliado a este grupo extremista, pero para las mujeres es especialmente difícil: muchas se vieron forzadas a casarse con miembros de ISIS durante la ocupación y ahora cargan con ese estigma (Vale, 2024).

Institucionales

Aunque existen mecanismos legales para acceder a sus derechos, las mujeres desplazadas deben atravesar procesos arbitrarios, fragmentados y corruptos. Solo para obtener documentos de identidad, deben pasar por procedimientos de verificación de seguridad complejos, realizados por diferentes cuerpos de seguridad (USAID & MERI, 2020). Aunque esto también aplica para los hombres, las mujeres desplazadas, en especial las viudas o aquellas con afiliaciones percibidas a ISIS, son objeto de abuso, detenciones arbitrarias y acoso sexual por parte de los funcionarios públicos (USAID & MERI, 2020; EASO, 2020).

Otra capa de esta complejidad institucional es la corrupción. Irak figura entre los países con mayores índices de corrupción en el mundo, y es normal que jueces y fiscales sean nombrados por razones sectarias o clientelistas (Alkhudary et al., 2021). Además, muchos enfrentan presiones políticas y personales que comprometen su independencia (ONU Irak, 2022). Por eso, es común que el avance de los casos dependa de la capacidad de pagar sobornos o tener conexiones políticas o tribales. Para las mujeres desplazadas, carentes de redes de influencia y recursos económicos, esta es una barrera crítica.

Legales

En su constitución, Irak reconoce formalmente los derechos de vivienda, tierra y propiedad para todas las personas, sin distinción de género (Art. 23 y 30). Sin embargo, la aplicación de la ley está fuertemente mediada por interpretaciones conservadoras del derecho islámico y por normas consuetudinarias tribales que, en muchos casos, deslegitiman las reclamaciones de las mujeres (Alkhudary et al., 2021; Sait & Lim, 2006; Alkhudary, 2023).

En este punto, es importante resaltar que no es la sharía la que impide la igualdad entre hombres y mujeres, sino su interpretación y aplicación desde contextos sociales que tergiversan el mensaje del Corán (Sait & Lim, 2006). En el caso de Irak, las lecturas patriarcales y costumbres tradicionales influencian las decisiones legales. Es frecuente que los funcionarios se abstengan de cumplir la ley cuando se trata de casos de mujeres, en especial por sesgos que provienen de normas culturales (Bnar, 2013). Esto deja a muchas mujeres sin otra opción que aceptar acuerdos injustos o ser desplazadas de sus hogares.

A esto se suma que, durante el conflicto, ISIS destruyó muchas oficinas del registro de tierras, dejando a muchas personas sin documentación que respalde su propiedad (HLP Sub-Cluster Iraq, 2019). Por esto, cuando una mujer quiere reclamar su herencia o recuperar su casa no tiene cómo probar que era suya (OIM, 2023; Jahn, 2015). Esto se agrava por los retrasos masivos, archivos deficientes y la escasez de jueces especializados del sistema judicial (ONU Irak, 2022).

Económicas

La mayoría de mujeres desplazadas en Irak se enfrentan a condiciones de extrema precariedad. Las normas sociales discriminatorias y marcos jurídicos sesgados les impiden acceder a un trabajo digno o ingresos adecuados (SIDA, 2020; REACH, 2023). Es consistentemente más probable que los hogares con mujeres cabeza de familia vivan en asentamientos informales, viviendas hacinadas y sufran de amenazas constantes de desalojo (ONU-Hábitat, 2022; OIM, 2024b; NRC, 2020; OIM, 2023).

Por esto, muchas mujeres se rinden sin siquiera haber empezado su camino de justicia: simplemente no pueden permitirse iniciar un proceso. Tramitar una reclamación implica pagar formularios, transporte, sobornos y esperar durante meses sin garantías. Sin mencionar la carga emocional: deben dejar a sus hijos al cuidado de otros, interrumpir cualquier posible actividad de ingreso y enfrentarse a la incertidumbre de si serán atendidas o no (PNUD, 2022; OIM, 2024b; Alkhudary et al., 2021).

Celine Najem, quien trabajó con HiiL en Irak, resume bien el panorama: “Entiendo por qué piensan que el sistema no funciona. Porque, en cierto modo, realmente no funciona. Excepto si tienes dinero y puedes pagar a alguien para que lo haga funcionar para ti. Pero si has sido desplazada, ya no tienes casa, ni recursos. ¿A quién le vas a pagar? ¿Y quién te va a escuchar siquiera?”

¿Cómo abordar este problema?

Este es un problema que requiere de pequeños pasos en la dirección correcta, cuyos resultados serán visibles principalmente a largo plazo. Para impulsar cambios en el corto y mediano plazo, se recomienda tener presente dos consideraciones importantes.

Por una parte, las comunidades locales deben ser parte activa en la construcción de soluciones, pues son quienes mejor conocen sus necesidades y dinámicas internas. No basta con consultarlas: hay que involucrarlas en el diseño de indicadores, metas y actividades, y evitar la imposición de modelos externos sin comprender la historia y la realidad del marco iraquí. En este punto, apalancarse y fortalecer las organizaciones locales que ya trabajan estos temas y cuentan con legitimidad social, como la Women’s Empowerment Organisation (WEO) o la Women’s Rehabilitation Organisation (WRO), genera confianza comunitaria y puede acelerar los resultados de los proyectos.

Por otra parte, en un entorno frágil y politizado como lo es el iraquí, es fundamental construir vínculos de respeto y cooperación con actores estatales. Por ejemplo, se pueden identificar y desarrollar relaciones con hombres influyentes dentro del gobierno que respalden el acceso de las mujeres a sus derechos. Establecer redes con estos y amplificar sus voces puede ser una vía eficaz para generar legitimidad y movilizar apoyo gubernamental. Además, contar con personal experto en las dinámicas políticas locales puede evitar que las intervenciones alimenten tensiones o se perciban como amenazas externas.

¿Por qué es importante este caso para las Relaciones Internacionales?

El acceso a derechos HLP para las mujeres desplazadas en Irak va más allá de una casa o un título de propiedad. Implica la posibilidad de reintegrarse a una vida digna y reconstruir tejido social en un contexto de posconflicto. Cuando ese acceso está mediado por género, religión o condición de desplazamiento, se convierte en un termómetro de la democracia y la justicia. Por eso, estudiar las barreras que les impiden a estas mujeres ejercer sus derechos HLP es clave para entender los límites (y las posibilidades) de la reconstrucción en contextos frágiles.

El caso de las mujeres desplazadas en Irak no es una excepción, sino una manifestación extrema de un problema global: la brecha que existe entre derechos formales y derechos efectivos. Desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales, ilustra cómo los derechos HLP de las mujeres impactan la sostenibilidad de la paz y la gobernanza en escenarios de reconstrucción post-conflicto. Además, ofrece claves para diseñar intervenciones más sensibles al contexto, las cuales pueden ser más efectivas para promover la justicia y la estabilidad local y regional.

Referencias

- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) & Middle East Research Institute (MERI). (2020). Ninewa plains and western Ninewa sustainable returns and stabilisation efforts: Current initiatives and trends.

- Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo (SIDA). (2022). Multidimensional Poverty Analysis Iraq.

- Alkhudary, T., Ridah, M. A., Abed, A., & Kabashi, A. (2021). Challenging narratives of fate and divine will: Access to justice for gender-based violence in Iraq (LSE Middle East Centre Paper Series No. 57). LSE Middle East Centre. https://eprints.lse.ac.uk/112753/

- Alkhudary, T. (2023, septiembre 9). As Iraq backslides on gender equality, where are its women MPs? Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/opinions/2023/9/9/as-iraq-backslides-on-gender-equality-where-are-its-women-mps

- Bobseine, H. (2019). Tribal justice in a fragile Iraq. The Century Foundation. United States of America. https://coilink.org/20.500.12592/z0qfzr

- Bnar, A. (2013). The Conflict between Women's Rights and Cultural Practices in Iraq, The International Journal of Human Rights, 17:4, 530-566, DOI: 10.1080/13642987.2013.784492

- Consejo Noruego para Refugiados (NRC). (2020). Broken Home: Women’s housing, land and property rights in post-conflict Iraq.

- European Asylum Support Office (EASO). (2020). Iraq: Treatment of Iraqis with perceived affiliation to ISIL: Country of Origin Information Report. DOI: 10.2847/294289

- Global Protection Cluster Housing Land and Property Sub-Cluster Iraq (HLP Sub-Cluster Iraq). (2019). Advocacy Note on Property Compensation Scheme in Iraq: Challenges and Recommendations.

- Instituto de La Haya para la Innovación del Derecho (HiiL) & el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (2023). Justice Needs and Satisfaction of Forcibly Displaced Persons and Host Communities in Iraq. https://www.hiil.org/research/justice-needs-and-satisfaction-of-forcibly-displaced-persons-and-host-communities-in-iraq/

- Jahn, I. R. (2015). A Preliminary Assessment of Housing, Land and Property Right Issues Caused by the Current Displacement Crisis in Iraq. Hjira Amina Programme.

- Kaya, Z. N. & Luchtenberg, K. N. (2018). Displacement and Women’s Economic Empowerment: Voices of Displaced Women in the Kurdistan Region of Iraq. GAPS, LSE GPS & WfWI. https://www.lse.ac.uk/women-peace-security/assets/documents/2018/LSE-WPS-DisplacementEcoEmpowerment-Report.pdf

- Organización de las Naciones Unidas en Irak (ONU Irak). (2022). Iraq: Common Country Analysis - Condensed Version.

- Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2023). Progress Toward Durable Solutions In Iraq A Pilot Project In Ninewa Governorate.

- Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2024a). Displacement Tracking Matrix Iraq. https://dtm.iom.int/iraq

- Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2024b). Women Navigating Durable Solutions To Displacement: Experiences From Ninewa Governorate.

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2022) Affiliated with ISIS: Challenges For The Return And Reintegration Of Women And Children.

- Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). (2022). A Brief Guide On Housing, Land And Property (Hlp) Rights In Iraq And The Legal Framework.

- REACH. (2022). Iraq: MCNA IX Brief Multi-Cluster Needs Assessment.

- REACH. (2024). Iraq: Cross-Cutting Needs Assessment (CCNA) Key Multi-Sectoral Findings.

- Sait, S., & Lim, H. (2006). Land, law and Islam: Property and human rights in the Muslim world. Zed Books.

Vale, G. (2024). The Unforgotten Women of the Islamic State. Oxford Academic. https://doi.org/10.1093/9780198922063.001.0001